أخطر ما حدث من سقوط النظام السياسي السابق في سوريا هو النظرة إلى المكون السوري ضمن مستوى “الأقليات”، وهي تعني في مساحة التاريخ السوري إعادة النظر إلى سوريا وفق “نظام الملة” التي شكلت سورية الحديثة انقلابا عليه منذ عام 1919 مع المؤتمر السوري العام.

لم تحمل التظاهرات يوم أمس الأربعاء حالة احتجاجات فقط بل تبدو نتيجة تحركات سياسية دولية أرادت ضمان حقوق الأقليات، وآليات سياسية داخلية حاولت تطمين الشرائج الاجتماعية عبر خطاب موجه لكل فئة وتأكيدات على ضمان “أمن الأقليات أو الطوائف”، ويعتبر هذا الأمر خروج واضح عن قيم الجمهورية الأولى عام 1946.

الانقلاب على نظام الملة كان سمة سوريا رغم كافة التنظيرات التي تتحدث عن “جور طائفي”، فالخطاب السياسي منذ الجمهورية الأولى وحتى سقوط سلطة البعث لا يحمل أي سمة مرتبطة بـ”الملة”، وهذا الأمر لم يكن سهلا على مستوى التطبيق على أرض الواقع، فنظام الملل كان يتوافق مع إطار إمبراطورية متعددة الأعراق وأديان، ويسمح للمجتمعات الدينية بالحكم الذاتي في إدارة الشؤون الداخلية، وواجه هذا النظام، الذي كان أساسيا في تشكيل الهياكل المجتمعية السورية، تحديات خلال الحقبة التي اتسمت بتصاعد القومية وانحدار السلطة العثمانية.

خدم نظام الملل السكان المتنوعين في الإمبراطورية ورغم أنه عزز التعايش داخل الإمبراطورية العثمانية المتعددة الأعراق، إلا أنه عمل أيضاً على تعميق الانقسامات الطائفية، ووسم المجتمع بتنظيم هرمي أضفى طابعا مؤسساتي على التمييز الطائفي، وفي سوريا كان يعني الحفاظ على استقلال الدينية، ترسيخ بنية مجتمعية مجزأة حيث كانت الولاءات للملل غالباً ما تطغى على الهويات الوطنية أو المدنية الأوسع، وأصبح هذا التفتت مشكلة خاصة مع مواجهة السوريين لإيديولوجيات سياسية جديدة وتطلعات للاستقلال في أوائل القرن العشرين.

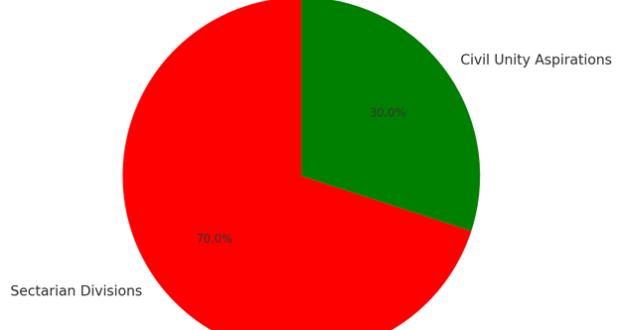

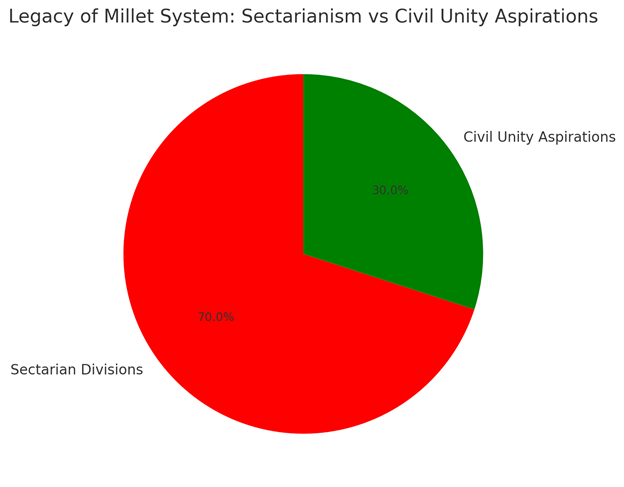

يوضح الرسم البياني التالي طبيعة الصراع الذي قاده الرواد ممن أسسوا الملكية الدستورية ولاحقا الجمهورية ما بين الطموح لدولة مدنية وأرث نظام الملة داخل الثقافة الاجتماعية:

يقدم التوزع في الرسم البياني التوازن النسبي بين الإرث الطائفي الذي فرضه نظام الملة (70%) وتطلعات السوريين للوحدة المدنية (30%)الذي سيستمر حتى مع “الجمهوريات اللاحقة وصولا إلى سلطة البعث، فنظام الملة يمثل الطابع الطائفي الذي غذته السلطنة العثمانية ما أدى إلى هيمنة الولاءات الطائفية على الهوية الوطنية، في وقت كانت تطلعات الوحدة المدنية في بداياتها خلال أوائل القرن العشرين، حيث بدأ السوريون بالتحول نحو الهوية القومية والتطلع إلى دولة مدنية تشمل الجميع.

والنسبة الكبيرة للطائفية تعكس صعوبة التخلي عن نظام اجتماعي وسياسي كان جزءا من البنية المجتمعية لعقود طويلة. هذا يدل على أن الانتقال إلى هوية وطنية موحدة يتطلب جهدا طويل الأمد.

خلال الانتداب الفرنسي (1920-1946) في سوريا تفاقمت التحديات من خلال استغلال الانقسامات الطائفية، على غرار نظام الملة، للحفاظ على السيطرة، وشهدت هذه الفترة صعود القوميين السوريين مثل شكري القوتلي وميشيل عفلق، الذين روجوا لقومية عربية علمانية شاملة، مستفيدين من إرث الثورة العربية لسد الفجوة بين التنوع الديني في المجتمع السوري، والنخب السياسية في جميع المراحل أسست تصورات مدنية بالكامل إلا أن التحول الثقافي بقي متعثرا وأوضحت أحداث 2011 أن “ثقافة الملة” يمكن أن تتحرك في أي لحظة اضطراب.

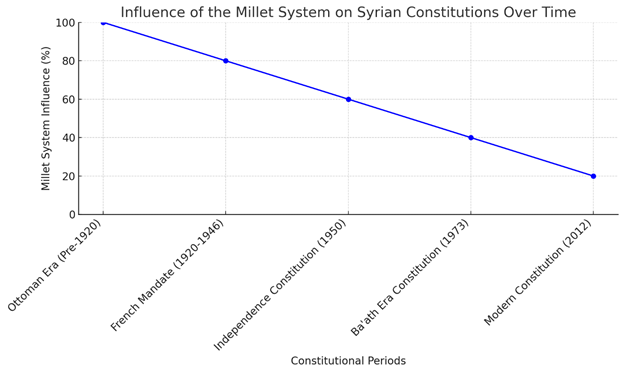

عبر قراءة الدساتير السورية يمكن استقراء استمرار التفكير بمسألة “الأقليات” و “الملل”، فدستور 1928 ركز على احترام حقوق الطوائف، لكنه لم يخطُ نحو توحيد القوانين بشكل كامل، وفي المراحل الأولى للاستقلال السوري (1946) ورثت سوريا قوانين أحوال شخصية منفصلة لكل طائفة، أما دستور عام 1950 أكد على المساواة بين جميع المواطنين، لكنه احتفظ بحق الطوائف في إدارة شؤونها الشخصية، مما يعكس استمرار تأثير نظام الملة.

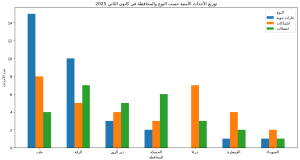

خلال فترة البعث (1963–2000) ومع اعتماد أيديولوجيا قومية علمانية، إلا أن السلطة السياسية تجنبت إلغاء قوانين الأحوال الشخصية الطائفية خوفا من إثارة حساسيات دينية، ونص دستور 1973 على أن “دين رئيس الجمهورية هو الإسلام”، مما عكس تناقضات البعث بين الأيديولوجيا العلمانية وتلبية الواقع الطائفي المتأثر بنظام الملة، وفي فترة ما بعد 2000 فإن دستور عام 2012 أحدث تعديلات على الدستور، ولكنها لم تشمل إصلاحات حقيقية لنظام الأحوال الشخصية، واستمر العمل بقوانين منفصلة للطوائف، ويوضح الرسم البياني أن الدساتير والقوانين عملت على تخفيف آثار نظام الملة:

عمليا ووفق التحليل البياني فإن العهد العثماني (قبل 1920) كان يؤثر 100% فهو الإطار القانوني الرئيسي الذي يدير العلاقات بين الطوائف المختلفة، وفي فترة الانتداب الفرنسي (1920–1946) انخفض التأثير إلى 80% حيث احتفظت فرنسا بالبنية الطائفية لتسهيل السيطرة على المجتمع السوري، بينما حقق دستور الاستقلال (1950) انخفاضا في التأثير إلى 60% وذلك مع محاولات توحيد الهوية الوطنية، وفي دستور حزب البعث (1973) انخفض التأثير إلى 40%، وفي دستور 2012 وصل الانخفاض إلى 20%.

انخفض تأثير نظام الملة انخفض عبر الفترات الزمنية، ولكن هذا التراجع كان بطيئا ومترددا، ولم يتمكن أي دستور سوري حتى الآن من القضاء على البنية الطائفية في القوانين، خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وما يحدث اليوم هو أن الآليات السياسية تستعيد “الهرمية” الطائفية والخطاب السياسي ذهب نحو تمييز الأقليات وهو ما سيحمل معه نتائج تعاكس سياق وقم الجمهورية الأولى (1946) على الأقل.

Agoraleaks Agoraleaks

Agoraleaks Agoraleaks