النفس الدنيئة: تعجرف وألفاظ برّاقة مخادعة وانحراف إيمان..

النفس المتواضعة: قروح من الداخل كدمٍ فاسدٍ – اعتراف بالخطايا تندفع..

كلاهما أتى عريانًا، لعازر عاريًا من خطاياه، والغني عارٍ من البرّ..

🕯🌸🌷✝🌷🌸🕯

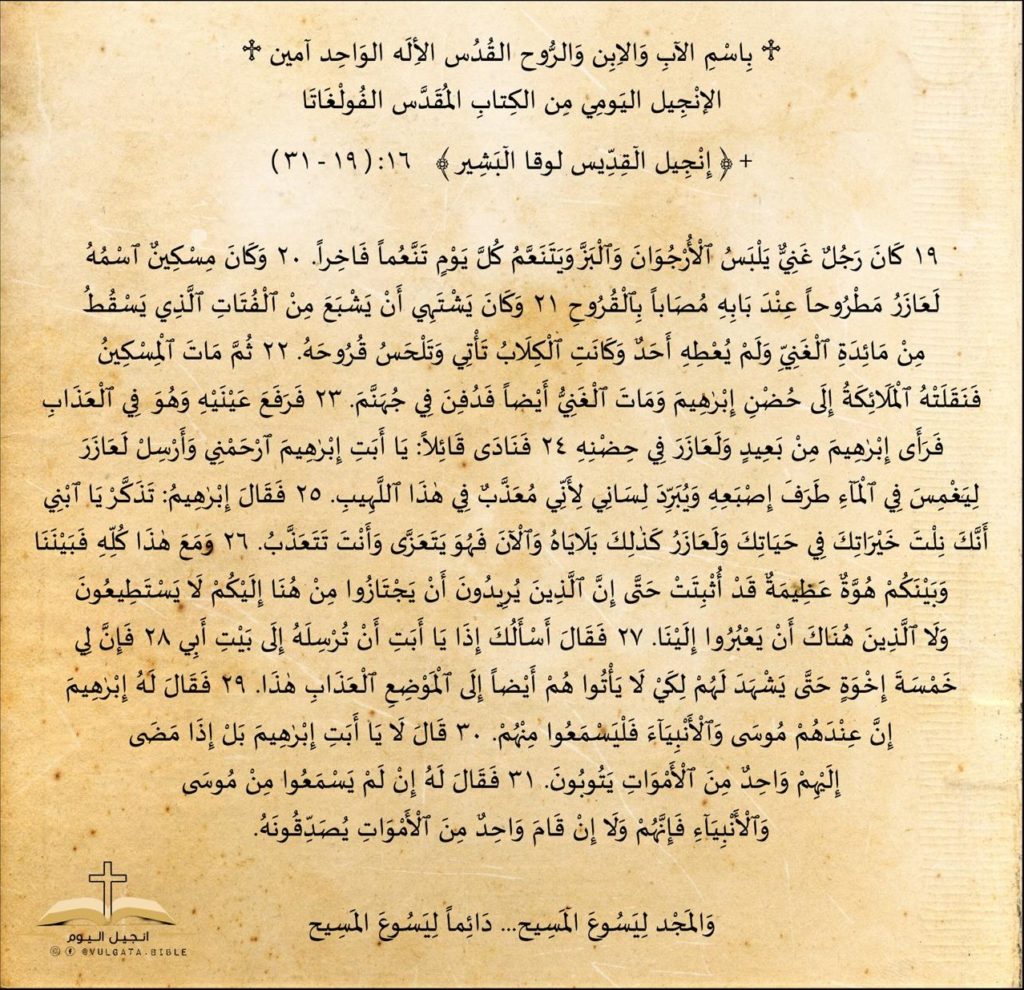

تفسير مُعمَّق من الآباء والقديسين [مثل لعازر والغني] (لوقا ١٦: ١٩-٣١)

إذ تحدَّث السيِّد المسيح عن اغتصاب الملكوت بالخضوع للعريس الواحد ورفض محبَّة المال، والارتباط بناموس السيِّد أو وصيته، الآن يقدَّم لنا مثلاً فيه يكشف كيف فقد الغنَي الملكوت خلال إغراءات الغنى بينما اغتصب لعازر المسكين الملكوت الأبدي. فيما يلي تعليقات بعض الآباء على هذا المثل:

أولاً: يرى بعض الآباء أن هذا المثل هو قصة حقيقيَّة واقعيَّة، ويدلل القدِّيس أمبروسيوس على ذلك بذكر اسم الفقير “لعازر”. وإن كان البعض يرى في هذا الاسم رمزًا مجردًا، لأن كلمة “لعازر” تعني “إلهي معين“، كأن سرّ القوَّة في حياة هذا الفقير، ليس الفقر في ذاته، وإنما قبول آلام الفقر بشكر خلال “الله المعين”.

ثانيًا: يُعلِّق القدِّيس أمبروسيوس على هذا المثل أو هذا الحدث كما يقول، هكذا: [ليس كل فقر بالضرورة مقدَّسًا، ولا كل غنى يكون ممقوتًا]. بمعنى آخر ليس الفقر غاية في ذاته ولا الغنى شر في ذاته، إنما حياة الإنسان هي التي تفسد هذا أو ذاك؛ الحياة المدللة المترفة غير المترفقة بالمحتاجين تهين الغنى، والحياة المقدَّسة الشاكرة تزين الفقر.

هذا أيضًا ما أكده القدِّيس يوحنا الذهبي الفم في أكثر من مقال، خاصة مقاله: “لا يقدر أحد أن يؤذي إنسانًا ما لم يؤذِ نفسه”، موضحًا أن الذي يسيء إلى الإنسان هو سلوك الإنسان وحياته وليس غناه أو فقره. حدثنا القدِّيس يوحنا الذهبي الفم أيضًا عن الفقر أنه لا يقدر أن يضر إنسانًا فيجعله متذمرًا يدفعه إلى كلمات التجديف على الله، إنما النفس الدنيئة هي التي تحطم الإنسان، إذ يقول:

[ليس الفقر هو الذي يفعل بالإنسان هكذا بل دناءة النفس، لأن لعازر كان فقيرًا، نعم كان فقيرًا جدًا، ويعاني بجانب فقره من ضعفٍ جسديٍ أقسى بكثير من الفقر في أية صورة من صوره، الأمر الذي جعل فقره قاسيًا جدًا. وبجانب هذا الضعف أيضًا، كان محرومًا تمامًا من الذين يعولونه، مع صعوبة إيجاد أي مئونة لسّد أعوازه، الأمر الذي ضاعف من مرارة فقره وضعفه… فعدم وجود من يعوله يجعل ألمه أشد، واللهب أقسى، والكارثة أمرّ…

وهناك تجربة رابعة بجانب الجوانب الثلاثة السابقة، وهي عدم اكتراث الغني به بالرغم من ترفه.

وإن أردت، تجد أيضًا أمرًا خامسًا يزيد التهاب النار، أن الغني ليس فقط يعيش في حياة ترف، بل ويرى الفقير مرتين وثلاثًا بل ومرات عديدة يراه كل يوم ملقى عند بابه، إذ هو مشهد خطير لكارثة يُرثى لها. مجرد النظر إليه يكفي أن يلين القلب الحجري، ومع هذا فإن المنظر لم يدفع الرجل القاسي إلى مساعدة هذا الفقير إلى هذه الدرجة؛ إنما كان يقيم مائدته المترفة، عليها الكؤوس المزينة بالورود، والنبيذ النقي يُصب بغزارة. لديه جيوش من الطباخين والمتطفلين والمتملقين يعملون منذ الفجر المبكر، وفرق من المغنين وحاملي الكؤوس والمهرجين، ويقضي كل وقته منغمسًا في الملذّات والسكر والأكل بشراهة، متنعمًا بالملبس والأكل وبأمور أخرى كثيرة.

فمع أنه كان يرى هذا الفقير منكوبًا بالجوع الزائد والضعف الجسدي المرّ، وبالقروح الكثيرة والحرمان والمرض الناتج عن هذا الحال، إلا أنه لم يفكر فيه. فالمتطفلون والمتملقون كانوا يتنعمون بأكثر من احتياجاتهم، أما الفقير – الذي كان فقيرًا جدّا ومنكوبًا بمآسي كثيرة – لم يُعطَ له حتى الفُتات الساقط من مائدته بالرغم من اشتهائه له بشوق عظيم.

رغم هذا كله، فإن شيئًا من هذه الأمور لم تؤذِ لعازر إذ لم ينطق بكلمة قاسيَّة، ولا تكلم بحديث دنيء، إنما كقطعة الذهب التي تشع ببريق أعظم كلما تنقت بنار متزايدة.

بالرغم من هذه الضيقات التي أحاطت به، إلا أنه تسامى عليها، وعلى ما تنتجه هذه الأمور من هياج.

فإن كنا نتكلم عن الفقراء عامة، وما يثور في نفوسهم من حسدٍ وما يتعذبون به من تفكير الحقد الرديء، عند رؤيتهم للأغنياء ناظرين إلى أنه لا تستحق الحياة المتسمة بالفقر أن توجد، هذا يفكر فيه الفقراء الذين يجدون القوت الضروري ولهم من يعطيهم أعوازهم، فكم يكون هذا الفقير لعازر؟ ألم يكن بحق حكيمًا جدًا، طيب القلب، إذ يرى نفسه أفقر من كل الفقراء، بل وبه ضعف، وليس له من يقيه أو يعطف عليه، مُلقى في وسط المدينة وكأنه في وسط صحراء بعيدة، يتلوى من مرارة الجوع، ويرى كل الخيرات تتدفق على الغني كما من نافورة؟ ليس له أية تعزية بشريَّة، ملقى كغذاء دائم تلحسه ألسنة الكلاب، ومن ضعفه وتحطيم جسده لا يقدر حتى على طردها!

أما تدرك إذن أن الذي لا يؤذي نفسه لا يقدر أن يؤذيه شيء؟… لأنه أي ضرر أصاب هذا من ضعف جسده أو عدم وجود من يحميه أو التفاف الكلاب حوله أو من شر مجاورته للغني ورؤيته عظم الترف والتنعم والكبرياء الذي للأخير؟ هل هذه الأمور أضعفته ليضاد الفضيلة؟ هل أوهنت هدفه؟

إنه لم يؤذه شيئًا بالكليَّة، بل كثرة أتعابه مع قسوة الغني، زودته قوَّة، وصارت بالنسبة له دعامة لنوال أكاليل النصرة غير المتناهية، كوسائل تزداد بها مكافأته، وباعث لنوال جزائه… إذ كان يحتمل تجربته بشجاعة وثبات عظيم.]

ثالثًا: يرى القدِّيس أمبروسيوس من الجانب الرمزي أن هذا الغني يشير إلى المعلمين المتعجرفين خاصة الهراطقة، أما لعازر المسكين فيشير إلى الرعاة الكارزين خلال مسكنة الروح. كان الغني “يلبس الأرجوان والبز، وهو يتنعم كل يوم مترفهًا”، هكذا يختفي الهراطقة وراء الألفاظ البرّاقة والتعبيرات المخادعة كزي ثمين خارجي يخفي وراءه انحراف الإيمان. لهذا الغني خمسة إخوة يرتبط بهم خلال علاقة الجسد، وكأنهم بالحواس الخمس التي يدنسها الهراطقة، فبينما يظهرون كمتعبدين وأصحاب علم إذا بحياتهم الداخليَّة فاسدة خلال حواس جسدانية شهوانية غير مقدَّسة للرب. أما الفقير فكان يدعى “لعازر”، أي “إلهي معين”. فالخادم الحقيقي هو الذي لا يتكئ على ذاته، وإنما على الله معينه. الذي يفيض على حياته الداخليَّة بنعمته الفائقة، ويعمل به أيضًا في كرازته ورعايته، يقول مع الرسول بولس: “لنا هذا الكنز في أوانِ خزفيَّة ليكون فضل القوَّة لله لا منا”، “ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئًا كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله” (2 كو 4: 7؛ 3: 5).

رابعًا: يقول السيِّد المسيح: “كان إنسان غني، وكان يلبس الأرجوان والبزّ، وهو يتنعم كل يوم مترفهًا. وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبًا بالقروح” [19-20].

أسألك أن تلاحظ بدقة كلمات المخلِّص… لقد دعاه “غنيًا” هكذا، أما الفقير فأشار إليه بالاسم. ماذا نستنتج من هذا؟ أن الغني بكونه غير رحيم كان في حضرة الله بلا اسم، إذ قيل في موضع آخر بصوت المرتل عن الذين لا يخافون الرب: “لا أذكر أسماءهم بشفتي” (مز 16: 4)، أما الفقير فكما قلت فذُكر اسمه بلسان الله. (القدِّيس كيرلس الكبير)

أشار ربَّنا إلى اسم الفقير دون اسم الغني إذ يعرف الله المتواضع ويزكيه دون المتكبر. (البابا غريغوريوس الكبير)

[عن اهتمامه بالملابس الخارجيَّة من أرجوان وبزّ]

لقد تغطى التراب والرماد والأرض بالأرجوان والحرير، أو حمل التراب والرماد والأرض عليه أرجوانًا وحريرًا. وكما كانت ثيابه هكذا كان طعامه (يأكل جسده الترابي الطعام المترف). (القدِّيس يوحنا الذهبي الفم)

لننظر إلى كبرياء الغني الذي كان متعجرفًا بسبب أمور ليست بذات قيمة حقيقيَّة، إذ قيل: “كان يلبس الأرجوان والبزّ”، أي كان همه أن يتزين بلباس جميل، فكان ثوبه غالي الثمن. يحيا في ولائم لا تنقطع، هذا ما يعنيه بالقول “يتنعم كل يوم”، هذا بجانب القول “مترفهًا” أي مسرفًا… ماذا كانت النتيجة؟ يختلف قليلاً عن أشكال التماثيل والرسم، إذ بالحقيقة كان الغني موضع إعجاب المنهمكين في الحسيات، أما قلبه فكان مملوء كبرياءً وتشامخًا، فكان يظن في نفسه شيئًا بعجرفة، مع أنه لا يوجد في ذهنه شيء ممتاز، كان يقدَّم ألوانًا متباينة بسبب كبريائه الفارغ. كانت لذته في الولائم الباهظة التكلفة والموسيقى والطرب، له طباخون كثيرون يعملون لإثارة النهم بالأطعمة الشهية؛ يرتدي حاملو الكؤوس ثيابًا جميلة؛ لديه مغنون ومغنيات؛ يسمع أصوات المتملقين. هكذا كان يعيش الغني، لذا يحذِّرنا تلميذ المسيح، قائلاً: “لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة” (1 يو 2: 16).

بينما كان لعازر يعاني من المرض والفقر، مطرودًا عند باب الغني. كان الغني يسكن القاعات المرتفعة والمنازل الفسيحة الفخمة، أما الفقير فكان ملقيًا خارجًا، مُهملاً يبدو كمن لا يستحق شيئًا. إذ حُرِم من الحنو عليه والرعاية به لم يجد ما يشبع جوعه، فكان يجمع الفتات الساقط من مائدة الغني. كان أيضًا يتعذب من مرضٍ خطيرٍ بلا علاج، نعم والكلاب كانت تلحس قروحه؛ وكما يبدو أنها لم تكن تؤذيه وإنما كانت تواسيه وتحنو عليه، فبألسنتها يرطبون أتعابه وينزعون ما يؤلمه، ويلطفون من أمر قروحه.

لكن الغني كان أقسى من الوحوش إذ لم يترفق به ولا واساه، إنما كان عنيفًا. (القدِّيس كيرلس الكبير)

ليس شيء أخطر من الترف. اسمع ما يقوله موسى عنه: “(يعقوب) سمن وغلط، المحبوب رفس” (تث 32: 15 الترجمة السبعينيَّة). لم يقل موسى أن يعقوب مشى وإنما المحبوب رفس، مظهرًا كيف صار متشامخًا وبلا ضابط.

في موضع آخر يقول موسى أنه متى أكلت وشربت: “احترز من أن تنسى الرب إلهك” (تث 8: 11). بهذا فإن الشبع يقود إلى النسيان. لهذا أيها الأحبَّاء، متى جلستم على المائدة تذكروا أن تنطلقوا من المائدة إلى الصلاة. املأ بطنك باعتدال كي لا تثقل فلا تقدر أن تحني ركبتيك وتدعو الله… ليتنا بعد العشاء لا نذهب إلى السرير بل إلى الصلاة، لئلاَّ نصير أكثر غباوة من الحيوانات غير العاقلة.

إني أعرف أن كثيرين ينتقدون ما أقوله، حاسبين إنني أقدَّم عادة جديدة غريبة في حياتنا.

إننا لم نولد ولا نعيش لكي نأكل ونشرب، إنما نأكل لكي نعيش. في البداية لم تكن الحياة من أجل الطعام، وإنما الطعام لأجل الحياة. أما نحن فكأننا قد جئنا إلى العالم لهذا الغرض، أن نقدَّم كل شيء لكي نأكل. (القدِّيس يوحنا الذهبي الفم)

خامسًا: يرى بعض الآباء في هذا المثل صورة رمزية لليهود والأمم، فكان الغني المتعجرف يمثل اليهود الذين أنعم الله عليهم بغنى عظيم، إذ قدَّم لهم العهود والناموس والنبوات الخ. وكان يليق بهم أن يقدَّموا للعالم من هذا الغنى بطريقة روحيَّة، فيكونوا هم الكارزين بالحق والمبشرين بإنجيل الخلاص، لكنهم اعتزوا بالغنى في حرفيته، واستغلوا عطايا الله لحساب ذواتهم وكرامتهم الزمنيَّة، وأرادوا أن يلقوا بالأمم كمسكين خارج أبواب الإيمان، مملوء بالجراحات والقروح.

ازدرى اليهود بالمسكين (العالم الأممي)، فحرم اليهود الجاحدون من بركات الإيمان والتمتع بالملكوت الإلهي، بينما انفتح الباب للأمم ليمسح الله دموعهم، ويشبع نفوسهم، ويشفيهم من قروحهم الظاهرة والخفيَّة. كان اليهود كالغني الذي كان يأنف من قروح لعازر المسكين ولا يطيق رائحة قروحه في ولائمه العظيمة ليكون بين مدعويه، إذ هو يسأم حتى رائحة الهواء الطبيعيَّة كما يقول القدِّيس أمبروسيوس. كانوا يجدون متعتهم في بؤس الفقراء والاستهزاء بالمساكين، فأرسل الله عونًا للأمم ليحملهم إلى ملكوته.

هذا الرجل الغني يرمز لليهود الذين كانوا يفتخرون باستحقاقاتهم الذاتيَّة، الذين “يجهلون برّ الله ويطلبون أن يثبتوا برّ أنفسهم” (رو 10: 3).

الأرجوان والبزّ هما كرامة الملكوت، إذ كُتب في الإنجيل عن اليهود: “إن ملكوت الله ينزع منكم، ويُعطى لأمة تعمل برًا” (راجع مت 21: 43).

الوليمة الفاخرة هكذا هي الاستخدام الفارغ (الخاطىء) للناموس لتمجيدهم، إذ كانوا يسيئون استخدامه، فيحسبونه للكبرياء الفارغ عوض الانتفاع به للخلاص.

الشحاذ الذي دُعي “لعازر”، والذي يعني “المُعان”، يعني الأمم الذين تمتعوا بعون أعظم حيث ظهروا أقل من الآخرين من جهة الغنى… في الحقيقة كان الأمم – أو لعازر – يشتهون الفتات الساقط من مائدة الغني، إذ كانوا يشتهون نوال معرفة الناموس الروحي كملذّات سماويَّة. الفتات الساقط من المائدة هو كلمات الناموس التي أُلقيت على الأرض بسبب كبرياء اليهود عندما كانوا يتكلَّمون للشعب بعجرفة. أما القروح التي ملأت جسم لعازر فهي الاعتراف بالخطايا التي ظهرت في الخارج وكأنها قد اندفعت من الداخل كدمٍ فاسدٍ.

يليق بنا أيها الأخوة الأعزاء أن نميز بين الجروح والقروح. الجروح تحل بنا من الخارج، أما القروح فتأتينا من الداخل. لذا فالقروح تعني الاعتراف بالخطايا لأنها إذ تطفح على الجلد في الخارج يكون ذلك شهادة على بدء الصحة في الداخل لذلك عندما يعترف إنسان بخطاياه في تواضع يبدو كمن صار مملوء قروحًا في الخارج، وإنه صار في صحة داخليًا. أما إذا كان كذاك الغني يزيّن جسده مستهينًا بالاعتراف بالخطايا، يكون مزّينًا في الخارج بينما الداخل مملوء قروحًا. هكذا كان ذاك الغني الذي ارتدى الأرجوان والبزّ بينما كانت نفسه موبوءة بالبرص. لهذا كانت نفس الغني في عيني الملائكة كجسد المسكين في عيني البشر، أما نفس الفقير فكانت كجسد الغني.

بعد الموت تبادلا الوضع، فقد تحلى لعازر بلآلىء الفضائل بعد قروحه، فحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، أما الغني فبعد ثيابه الأرجوانية ضُرب ببرص الخطيَّة وانحدر إلى أعماق الهاويَّة.

على أي الأحوال لم يتعذب الغني في الهاويَّة بسبب غناه، وإنما بسبب كبريائه وقسوته.

علاوة على هذا يمكن فهم الكلاب التي كانت تلحس القروح بأشر الناس الذين يحبون خطاياهم، إذ لا يتوقفون عن مدح أفعالهم الشرِّيرة بألسنتهم الطويلة.

يفهم “حضن إبراهيم” على أنه راحة المطوبين الذين ينتمون لملكوت السماوات، إذ يُستقبلون هناك بعد هذه الحياة. أما الدفن في الهاويَّة فهي نهاية أعماق كل العقوبات التي تحلّ على المتكبرين والقساة بعد هذه الحياة.

حقيقة أنه كان في عوز إلى تبريد لسانه عندما كان ملتهبًا بكليته، إنما تعني أن “الموت والحياة في سلطان (يدّ) اللسان” (أم 18: 21)، وأن: “الفم يعترف به للخلاص” (رو10: 10). لهذا فإن اللسان سقط تحت احتراق أشد لأنه ليس فقط رفض أن ينطق بأنه يلزم إعطاء الفقير شيئًا وإنما لأنه أيضًا تفّوه بكلمات قاسيَّة للغاية. طرف اللسان يفهم به نعمة الروح القدس كما قال الرب نفسه: “إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين” (لو 11: 20). بالحقيقة يُفهم بطرف الإصبع أقل عمل للرحمة الذي به تُعطى المعونة للبشر بالروح القدس. (الأب قيصريوس أسقف آرل)

من هم أولئك الذين يمثلهم ذاك الغني الذي يرتدي ثيابًا فاخرة والمتنعم بكل هذه الولائم اليومية؟ أليس الشعب اليهودي الذي قدَّم العبادة خلال الأمور الخارجيَّة، مستخدمًا مباهج الناموس الذي تسلموه بدوافع باطلة وليس لنفع حقيقي؟!

ومن هو لعازر هذا الذي تغطى بجراحات إلا الشعوب الأممية؟! هؤلاء الذين إذ تحولوا إلى الله لم يخجلوا من الاعتراف بخطاياهم، قل كان لهم جراحات كثيرة (داخليَّة) أُعلنت بقروح ظاهرة، وذلك كما إذا حدث تعفن داخلي في الجسد فإنه يؤثر على الجلد، فيظهر التعفن خارجيًا بقروح. هكذا عندما نعترف بخطايانا نكون كمن أظهر القروح. في الاعتراف نعلن بطريقة نافعة عن فيروس الخطيَّة الذي يختبئ سمه داخل النفس. الجراحات الظاهرة تقدَّم للسطح القروح المتغللة من تحت، هكذا أيضًا عندما نعترف بخطايانا نكشف قروحنا الخفيَّة.

اشتهى لعازر المسكين أن يأكل الفتات الساقط من مائدة الغني ولم يعطه أحد شيئًا، لأنهم شعب متكبر يرفض أن يضم الأمم إلى معرفة ناموسهم. إذ كان لهم معرفة الحق كانوا ينمون في الغرور لا في المحبَّة، يتشامخون في فساد بالغنى الذي وُهب لهم.

لقد تقبّل الشعب اليهودي كلمات المعرفة هذه بفيض، فسقطت منهم كفتات من مائدتهم، أما الكلاب فعلى العكس جاءت تلحس قروح المسكين الساقط على الأرض.

أحيانًا يقصد الكتاب المقدَّس بكلمة “كلب” معنى “الكارز“، لأنه عندما تلحس الكلاب الجراحات تشفيها، هكذا عندما يعلمنا المعلمون القدِّيسون أن نعترف بخطايانا، نقول إنهم يلحسون قروح ذهننا بلسانهم، عندما يحثوننا يخلصوننا من الخطيَّة، كما لو كانوا يعيدوننا إلى الصحة.

الله نفسه يخبرنا خلال المرتل أن لسان الكارز يعني به “الكلب”، عندما قال: “دم أعدائك، ألسنة كلابك من الأعداء نصيبهم” (مز 68: 23).

من وسط اليهود غير المؤمنين أُختير المبشرون القدِّيسون، الذين أن استخدمت التعبير ينبحون لتأكيد الحق، كلاب الله للحراسة ضد السارقين واللصوص. على العكس، إذ يتكلَّم عن رفض البعض نقرأ: “كلاب بُكم لا تقدر أن تنبح” (إش 56: 10).

المبشرون القدِّيسون يدينون الخطيَّة مزكين الاعتراف بها، قائلين: “اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي (تخلصوا)” (يع 5: 16).

تلحس الكلاب جراحات لعازر، هكذا إذ يتقبل المعلمون القدِّيسون اعترافات الأمم يشفون جراحات نفوسهم. وقد جاء اسم “لعازر” ينطبق على التفسير، إذ يعني “مُعان”، يُعان لكي يشفى بالإصلاحات والعظات.

أيضًا يمكن فهم لحسات الكلاب على أنها لسان المتملقين الناعمة، يتم ذلك عندما يمدحوننا بالتملقات الدنيئة عن أعمال يحدثنا عنها ضميرنا بأنها شرِّيرة. (البابا غريغوريوس (الكبير))

إن كان بعض الآباء يرون في لعازر المسكين رمزًا للأمم، وقد قدَّم لهم الله الكارزين – أن صح التعبير ككلاب الحراسة – يعلنون لهم الشفاء من قروحهم الداخليَّة والخارجيَّة بقبول كلمة الكرازة والاعتراف بالخطايا، فإن للقدِّيس أمبروسيوس تفسير آخر، إذ يرى في هذا الفقير الذي تلحس الكلاب قروحه صورة رمزية لرسول الأمم بولس الذي احتمل الجلدات، فصار جسده كأنه مضروب بقروح، وقد جاءت الأمم لتتقبل تعاليمه الإيمانية خلال هذا الجسد المضروب والمهان. الأمم التي شبهت بالكلاب الجائعة لخبز البنين (مت 15: 26) شبعت خلال جراحات الرسول بكرازته عن الإنجيل. بمعنى آخر إن كان الأبناء قد رفضوا الخبز الحيّ، إذ لم يقبلوا تحقيق النبوات في شخص المسّيا، جاءت الأمم (تحسب نفسها ولو كالكلاب) تطلب الفتات الساقط من مائدة الأنبياء لتشبع أبديًا. بهذا جاع البنون وشبعت الكلاب (حسبما دعاهم اليهود من باب السخريَّة).

يكمل القدِّيس أمبروسيوس حديثه، قائلاً: [إيه أيتها القروح المطّوبة الشافيَّة من العذاب الأبدي! إيه أيها الفتات (مت 15: 27) الفائق الطارد للجوع أبديًا! إنك تشبع المسكين الذي يَقبلك غذاءً أبديًا.]

يقول أيضًا: [صار الغنى فقرًا، والفقر غنى… فقد صار الغني في عذاب إذ حُرم من الملذّات بعد أن كان مترفًا، يتوق في الجحيم أن يبّل الفقير طرف إصبعه بماء ويبرد لسانه. أنه محتاج إلى الماء غذاء الروح وقت البليَّة.]

سادسًا: إذ قدَّم لنا السيِّد المسيح صورة لعازر والغني في العالم، عاد ليقدَّم الصورة المقابلة عند موتهما، إذ يقول: “فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضًا ودفن” [22]. عبرت الصورة الزمنيَّة المؤقتة التي كان فيها الغني يعيش في ملذّاته الزمنيَّة ولعازر مطروحًا على الأرض يشتهي الفتات الساقط من مائدته. وحلت صورة أبديَّة مغايرة فيها يُحرم الغني من أبيه إبراهيم، إذ يراه بعيدًا جدّا عنه، هذا الذي كان يفخر قبلاً في عجرفة أنه ابن إبراهيم دون أن يحمل إيمانه العملي. بينما احتل المسكين (الأمم) الموضع أبديًا إذ صار في حضن إبراهيم يتمتع معه بالملكوت السماوي.

في نص منسوب للقدِّيس يوحنا الذهبي الفم جاء: [فجاة تحولت العذابات العظيمة إلى بركة. فقد حُمل (المسكين) بعد أتعابه الكثيرة إذ كان واهنًا، أو غير قادرٍ على المشي، لذا حملته الملائكة. ملاك واحد لم يكن كافيًا لحمله بل جاء كثيرون يحملونه، إذ كونوا جوقة مفرحة، كل ملاك يتهلل أن يلمس ثقلاً عظيمًا كهذا. ببهجة يفعلون هذا حاملين الثقل لكي يقدَّموا البشر لملكوت السماوات. لقد حمل إلى حضن إبراهيم لكي يحتضنه إبراهيم ويجعل مدللاً. حضن إبراهيم هو الفردوس!]

لاحظ بدقة كلمات المخلِّص، فبالنسبة للفقير يقول أنه حُمل بواسطة الملائكة إلى حضن إبراهيم؛ أما بالنسبة للغني فلم يقل شيئًا من هذا، إنما اكتفى بالقول أنه مات ودُفن. فإن الذين يضعون رجاءهم في الله يجدون في رحيلهم من العالم خلاصًا من العذابات والألم. علمنا سليمان شيئًا من هذا القبيل: “في نظر الناس يبدو أنهم ماتوا، ويُظن رحيلهم ضررًا، ومُضيهم عنا خرابًا، وأما هم ففي سلام، ورجاؤهم مملوء خلودًا” (حك 3: 2، 3). يُعطى لهم مقياس من التعزية يتناسب مع أتعابهم، بل ما يفوق أتعابهم ويزيد، إذ يقول المسيح في موضع ما: “كيلاً جيدًا ملبدًا مهزوزًا فائضًا يُعطون في أحضانكم” (لو 6: 38).

كما أن السفن التي تبحر تواجه الأمواج العنيفة، وتصارع الرياح الشديدة القويَّة، ولكنها إذ تبلغ المواني تستقر فلا تقذفها الأمواج، هكذا بنفس الطريقة أظن أن نفوس البشر إذ تنطلق من متاعب الأرضيات وتدخل المساكن العلويَّة كما في ميناء الخلاص…

أما بالنسبة للغني الذي سلك بقسوة لا تعرف الرحمة، فإن انفصال الجسد بالنسبة له كان موتًا، إذ يترك اللذة إلى العذاب، ويخرج من المجدٍ إلى الهوانٍ، ومن النورٍ إلى الظلمة. كان يجب أن يعاني الغني من هذه الأمور إذ كان متنعمًا، مغلق اليدين، غير مستعد لممارسة الرحمة. ومما يزيد عذابه أنه في الجحيم تطلع ليرى لعازر في حضن إبراهيم. (القدِّيس كيرلس الكبير)

إنني أعرف كم هو مرعب الجزاء الذي حل بفكر الغني المتكبر الذي كان يلبس الأرجوان ولم يرد أن يساعد لعازر. الفقير الذي نحتقره ولا نستطيع حتى النظر إليه، أن تطلعنا إليه يثير معدتنا، هو إنسان مثلنا، صُنع من نفس طينتنا، وشُكل من نفس معدننا. ما يعانيه الآن يمكن أن يحلّ بنا. لننظر إلى جراحاته كجراحات لنا.

هوذا يقدَّم البؤس عوض الشبع، ويقدَّم الشبع عوض البؤس. (القدِّيس جيروم)

لنضع أمامنا الغني الذي في قصة لعازر، فنعرف ما هو موت النفس، إذ كان يحمل نفسًا ميتة كما يظهر من تصرفاته.

لم يكن يمارس عملاً من أعمال النفس، إنما كان يأكل ويشرب ويعيش في ترف فحسب. هذا هو حال الأشخاص القساة الذين بلا رحمة حتى الآن، إذ لهم نفس ميتة كما كان لهذا الغني. لقد هرب منه الدفء الصادر عن محبَّة قريبنا، فكانت نفسه ميتة أكثر من موت الجسد. أما الفقير فلم يكن هكذا إذ كان واقفًا على قمة الحكمة السماويَّة مشرقًا، وبالرغم من صراعه ضد الجوع المستمر ولم يكن له حتى القوت الضروري، لكنه لم يتفوه بكلمة تجديف ضد الله، بل احتمل كل شيء بنبلٍ. وهذا عمل للنفس ليس هينًا، بل يكشف عن نفس قويَّة كاملة الصحة. (القدِّيس يوحنا الذهبي الفم)

يقول المسيح: “فمات المسكين وحملته الملائكة” [22].

أود في هذه النقطة أن أزيل مرضًا شرِّيرا تفشى في نفوسكم، فإن بسطاء كثيرين يظنون أن نفوس الذين يموتون بطريقة عنيفة (كمقتولين) تصير شياطين. هذا أمر مستحيل، بل ومستحيل تمامًا. ليس نفوس الذين يموتون خلال العنف تصير شياطين، بل نفوس الذين يعيشون في الخطيَّة؛ لا بمعنى أن طبيعتهم البشريَّة تتغير، وإنما يكون سلوك حياتهم متمثلاً بشر الشياطين. هذا ما أوضحه المسيح حقًا لليهود عندما قال: “أنتم أبناء إبليس” (يو 8: 44). دعاهم أبناء إبليس ليس لأنهم تغيروا إلى طبيعة إبليس إنما لأنهم يمارسون أعماله. لهذا يضيف: “وشهوات أبيكم تريدوا أن تعملوا. بنفس الطريقة يقول يوحنا: “يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟! فاصنعوا أثمارًا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبًا” (مت 3: 7-9)… (القدِّيس يوحنا الذهبي الفم)

ها أنتم ترون هنا أنه يقال: “وحملته الملائكة”.

واحد أُقتيد كسجين والآخر حمل على الأكتاف كمنتصر!

وكما في الساحة عندما يصاب المقاتل بجراحات كثيرة ويتفجر منه الدم يوضع عليه إكليل النصرة، فيحيه الواقفون أمام الساحة بهتافات عاليَّة، ويحملونه إلى بيته بالتصفيق والصياح بإعجاب، هكذا اقتادت الملائكة لعازر. أما الرجل الثاني فقد جاءت بعض القوات الشرِّيرة تطلبه، ربَّما أُرسلت لهذا الغرض (لتبكيته على تصرفاته).

[يرى القدِّيس ذهبي الفم أن الشرِّير عند موته تقتاد الخطايا نفسه لتكون سرّ تبكيته المستمر.]

مات الغني ودفن، وقد سبق فدفن نفسه في جسده كما في قبر، إذا ارتدى الجسد كمقبرة لنفسه (خلال الشهوات الجسديَّة). (القدِّيس يوحنا الذهبي الفم)

سابعًا: يحدثنا السيِّد المسيح عن صورة الغني قاسي القلب في العذاب بينما يتنعم لعازر بحضن إبراهيم، قائلاً: “فرفع عينيه في الهاويَّة وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد، ولعازر في حضنه” [23].

كان ثقل آلام الفقير يزداد بوجوده ملقيًا أمام باب الغني ينظر الغنى الذي يعيش فيه. هكذا عندما مات الغني، فقد ازداد عذابه بكونه وهو في الهاويَّة يرى سعادة لعازر، فلا يقف الأمر عن إحساسه بعذاباته الخاصة وإنما بمقارنته لنفسه بالنسبة لكرامة لعازر تتضاعف آلامه…

رفع الغني عينيه لكي ينظر لعازر لا ليحتقره، إذ صار لعازر فوق، أما هو فأسفل. ملائكة كثيرون حملوا لعازر أما هو فأمسكت به عذابات بلا حصر…

كان بكامله في العذابات، ولم يكن فيه ما هو حُرّ إلا عيناه لكي تتطلعا إلى فرح الغير. سُمح لعينيه أن تنظرا حتى يزداد عذابه إذ يرى نفسه لا ينعم بما لدى الغير…

رأى الغني لعازر في حضن إبراهيم… لأن إبراهيم كان مملوءًا حبًا، أما هو فكان مدانًا بجريمة القسوة. كان إبراهيم يجلس بجوار داره يترقب العابرين ليدخل بهم بيته، أما هو فكان يطرد حتى الذين عند بابه. (القدِّيس يوحنا الذهبي الفم)

مع أن الكتاب المقدَّس يشهد عن إبراهيم أنه كان غنيًا جدًا، لكنه كمحبٍ للعطاء يتقبل في حضنه الفقراء والمحتاجين كما يتقبل محبي العطاء، الحاملين سماته، أما المترفون والمدللون غير المبالين بإخوتهم فلا يجدوا لهم موضعًا فيه. يكمل السيِّد المسيح المثل، قائلاً:

“فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني،

وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني،

لأني معذب في هذا اللهيب” [24]

واحد كان يسأل الفتات من مائدة الغني، والآخر يطلب قطرة ماء من إصبع الفقير. لكن الفقير نال الفتات بأكثر سهولة من الغني في طلبه قطرة الماء، إذ جاءه الجواب: “يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك” (لو 16: 25). (الآب قيصريوس أسقف آرل)

اللهيب الذي فيه يحترق الغني ونقطة الماء التي يطلبها ليسا ماديين، وإنما أشبه برؤيا بالنسبة للنائمين والأشخاص الهائمين (مختطفين)، إذ تظهر لهم الأمور غير الماديَّة كما لو كانت مجسمة. فمع كون هذا الشخص وهو في هذه الحالة بدون جسد، أي روح مجردة، لكنه رأى نفسه كمن هو في جسده، إذ يستحيل عليه أن يميز حاله (ويعبر عنه بغير ذلك). (القدِّيس أغسطينوس)

لسانه الذي نطق بعجرفة عظيمة (يود أن يبرّده)، لأنه حيث توجد الخطيَّة تكون العقوبة. إذ كان لسانه قد عصى أكثر تعذّب أكثر.

أراد أن يبرّد لسانه بينما كان هو بكامله في اللهيب. هذا يعني ما قد كتب: “الموت والحياة في يدّ اللسان” (أم 18: 21)، “الفم يعترف به للخلاص” (رو 10: 10). فخلال الكبرياء لم يفعل ذلك (يعترف بالمسيح لخلاصه). أما طرف الإصبع فيعني أقل القليل من الأعمال التي يمارسها الإنسان بالروح القدس. (القدِّيس يوحنا الذهبي الفم)

يا لأحكام الله غير المنطوق بها، يا لعدل مكافأته التي يقدَّمها عن الأعمال الصالحة والشرِّيرة.

لقد أخبرنا قبلاً أنه إذ كان الغني على الأرض كان الفقير يشتهي الفتات الساقط من مائدته ولم يعطه أحد شيئًا. الآن يخبرنا أن الغني في آلامه يشتهي أن يبل لعازر لسانه بماء، لعل قطرة ماء تبرّد فمه. من هذا نتعلم أيها الإخوة حزم الله الشديد. الغني الذي لم يكن يرغب أن يعطي الشحاذ الفتات القليل النازل من مائدته، الآن في الهاويَّة يتوسل طالبًا أمرًا تافهًا. أنه يصرخ من أجل قطرة ماء، ذاك الذي رفض تقديم فتات خبز!

يلزمنا أن نعرف السبب لماذا سأل الغني من أجل قطرة ماء ليبرد لسانه… لأن من يقيم ولائم كثيرة عادة يكون كثير الكلام، هكذا هذا الرجل الذي حمل أفراحه إلى الحياة المتنعمة وقد دين باللهيب صار لسانه محترقًا أكثر من أي عضو آخر. خطأه الأول هو إفراطه في الأكل الأمر الذي يرافقه كثرة الثرثرة، والخطأ الثاني هو قساوته. (البابا غريغوريوس (الكبير))

أخيرًا صار الغني شحاذًا يطلب من الفقير، ويسأل من مائدة ذاك الذي كان جائعًا وملقيًا لأفواه الكلاب. لقد تبدل الحال، وعرف كل واحد من هو الغني الحقيقي ومن هو الفقير بحق، فظهر لعازر أغنى من الكل، والآخر أفقر الجميع.

كما في المسارح يلبس الممثلون قناعات الملوك والقادة والأطباء والمعلمين والأساتذة والجنود، لكنهم هم ليسوا كذلك في حقيقتهم، هكذا الغنى والفقر هنا مجرد أقنعة، أن جلست في مسرح ورأيت إنسانًا يرتدي قناع ملك فلا تغبطه ولا تحسبه قد صار ملكًا، ولا تشتهي أن تكون مثله… هكذا الغني هنا أيضًا غالبًا ما يكون فقيرًا (في أعماقه)، أن نزعت عنه قناعه، وكشفت ضميره، ودخلت إلى فكره، غالبًا ما تجد فيه فقر الفضيلة، وتجده منتميًا إلى أدنى الطبقات. (القدِّيس يوحنا الذهبي الفم)

فقال إبراهيم: يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك،

وكذلك لعازر البلايا،

والآن هو يتعزى وأنت تتعذب.

وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت

حتى أن الذين يريدون العبور من ههنا إليكم لا يقدرون،

ولا الذين من هناك يجتازون إلينا” [25-26].

ويلاحظ في هذه الإجابة الآتي:

يدعو إبراهيم الغني “يا ابني”، لعله يقصد بهذا أنه لا ينكر بنوته له حسب الجسد، هذه البنوة لم تنفعه شيئًا، بل تدينه، لأنه لم يسلك بروح أبيه وإيمانه. وما نقوله هنا عن الغني ينطبق أيضًا على كل مؤمن حمل إمكانيات خلاصه ولم ينتفع منها، كمن قبل الإيمان واعتمد وصار بين يديه كلمة العهد الجديد الخ. هذه العطايا التي تؤهله لممارسة حياة الشركة العمليَّة تدينه في اليوم الأخير. فإن كان قد نال البنوة لله خلال مياه المعموديَّة بالروح القدس، تبقى هذه البنوة تبكته، وتصير بالأكثر سّر عذابه.

لاحظ حنو هذا الأب البطريرك إذ يدعوه ابنه، لكنه لا يقدَّم له عونًا إذ حرم نفسه بنفسه من الشفاء. يقول له: “أذكر”، أي تأمَّل الماضي، لا تنسى أنك ابتهجت بغناك، واستوفيت خيراتك، إذ ظننت هذا خيرًا لك. لم تستطع أن تنتصر وأنت على الأرض فلا تنتصر هنا.

يقول: “وكذلك لعازر بلاياه”، ليس لأن لعازر كان ينظر إلى الفقر والجوع والمرض القاس كشرور تلحق به، إنما هكذا كانت نظرة الغني له.

عندما نسقط تحت ثقل المرض نفكر في لعازر، فنقبل هذه الأمور الشرِّيرة بفرح في هذه الحياة…

يقول “استوفيت خيراتك في حياتك”. كأنه يقول له إن كنت قد صنعت أي عمل صالح فقد نلت مكافأتك التي تستحقها، إذ استوفيت الكل في ذلك العالم بكونك عشت مترفًا، لك غنى عظيم وتتمتع بملذّات كثيرة وفيرة. وإن كان لعازر قد ارتكب شرًا ما فقد احتمل الفقر والجوع وأعماق البؤس. كلاكما أتى عريانًا، جاء لعازر عاريًا من خطاياه فيتقبل تعزية، وأنت عارٍ من البرّ فتتقبل عقوبة بلا تعزية، لذلك أردف قائلاً: “والآن هو يتعزى وأنت تتعذب”…

قد تقول: ألا يمكن التمتع بالغفران هنا وهناك؟ (أي هل يمكن لإنسان أن يعيش في راحة جسديَّة هنا وراحة أبديَّة؟) حقًا، هذا أمر صعب بل ومن المستحيلات؛ فحيث لا يوجد فقر يثور فينا الطمع، وحيث لا يوجد مرض يلتهب الغضب، وإن لم تقاومنا تجارب تغلبنا الأفكار الفاسدة. نحتاج إلى جهاد، ليس بالهين لنلجم الغضب، ونكبح الشهوات الشرِّيرة، ونخضع كبرياء المجد الباطل، وننزع التشامخ والتعالي، ونسلك حياة قاسيَّة (جادة). من لا يمارس مثل هذه الأمور لا يقدر أن يخلص. (القدِّيس يوحنا الذهبي الفم)

“يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك”…

لقد قدَّمت خيراتك لشهواتك وللمتملقين، ولم تذكر مرة واحدة المريض والمتألَّم، لم تشفق على لعازر عندما رأيته ملقيًا عند أبوابك. لقد رأيت الرجل في بؤس لا يُحتمل، فريسة لأحزان لا تُطاق، إذ كان يعاني من أمرين، كل منهما أقسى من الآخر؛ آلام قروحه الشديدة وحاجته لضروريات الحياة. كانت الحيوانات تلطف من أتعاب لعازر، إذ كان متألَّما، “لحست الكلاب قروحه”، أما أنت فكنت أقسى من الحيوانات… يقول الكتاب المقدَّس أن الحكم بلا رحمة للذين لا يستعملون الرحمة (يع 2: 13). كنت تشارك لعازر ويكون لك نصيب معه في تعزيته يهبك الله إيَّاه لو أنك جعلته يشاركك ثروتك. لكنك إذ لم تفعل ذلك فأنت وحدك تتعذب. هذا هو ما يليق بالقاسي القلب الذي لا يشارك المريض أتعابه متفكرًا فيه. (القدِّيس كيرلس الكبير)

الآن، ماذا يعني بقوله: “وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة”، أو كما جاءت في بعض الترجمات: هوة ثابتة؟ ربما عني أن الوقت قد انتهى فلا مجال للتوبة بعد أو للسقوط. فما ناله الإنسان إنما يحياه أبديًا، لا يقدر شرِّير أن يترك الجحيم إلى الفردوس، ولا مجال لأبناء الملكوت بعد رحيلهم أن يسقطوا. وكما يقول الأب ثيؤفلاكتيوس أن هذا الحديث إنما يكشف عن خطأ أتباع أوريجينوس القائلين بأن الكل سيتجددوا عند مجىء المسيح الأخير ولا يهلك أحد.

لقد انتهى زمان التوبة، كما يقول القدِّيس يوحنا الذهبي الفم: [هناك لا يكون بعد زمان للتوبة. كم من أمور حزن عليها الغني لكن حزنه لم ينفعه شيئًا.] ويقول القدِّيس أمبروسيوس: [يوجد بين الغني والفقير هوة عظيمة، إذ لا يمكن تغيير المكافأة بعد الموت.] ويقول القدِّيس أغسطينوس أن الحكم الإلهي لن يتغير ولا يمكن للأبرار أن يترفقوا بأحد حتى وإن أرادوا ذلك. يؤكد ذلك القدِّيس يوحنا الذهبي الفم بقوله: [إنه كمن يقول: نستطيع أن نرى لكننا لا نقدر أن نعبر. نحن نرى ما قد هربنا منه وأنت ترى ما قد فقدته. فرحنا يتزايد إذ نرى عذابك (الذي هربنا منه)، وعذابك يتزايد برؤيتك أفراحنا.]

“فقال: أسألك إذا يا أبتِ أن ترسله إلى بيت أبي.

لأن لي خمسة إخوة حتى يشهد لهم،

لكيلا يأتوا هم أيضًا إلى موضع العذاب هذا.

قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء، ليسمعوا منهم.

فقال: لا يا أبي إبراهيم،

بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون.

فقال له: أن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء

ولا أن قام واحد من الأموات يصدقون” [27-31].

ويلاحظ في هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم أب المؤمنين والغني الآتي:

أولاً: أن كان الغني صاحب قلب ضيق فلم يقدَّم شيئًا من ممتلكاته ليعين الفقراء لكنه ارتبط بعاطفة حب لإخوته الخمسة، وقد بقيت هذه العاطفة حتى بعد رحيله، لكنها عاطفة عاجزة وغير عمليَّة، لأن الوقت قد ضاع منه. أنه يود خلاص إخوته لكن بعد أن فقد هو خلاصه ولم تعد له دالة لدي الله للعمل بالصلاة! بمعنى آخر كيف يمكن لفاقد الخلاص أن يطلب من أجل خلاص الآخرين.

لقد صار الوقت متأخرًا أن يقوم الغني بدور المعلم، إذ لم يعد هناك وقت للتعليم أو التعلم. (القدِّيس أمبروسيوس)

أحيانا تتعلم قلوب الأشرار ممارسة الحب خلال سقوطهم تحت العقوبة، لكن يكون ذلك باطلاً… لأنهم إذ هم ملتصقون بخطاياهم لا يحبون أنفسهم. (الأب غريغوريوس (الكبير))

ثانيًا: طلب الغني من إبراهيم أن يرسل لعازر لإخوته إذ حسب نفسه غير أهلٍ لهذا العمل، وكما يقول القدِّيس أغسطينوس: [شعر أنه غير مستحق للشهادة للحق. إن كان لا يحصل على قطرة ماء تبرد لسانه، فإنه لا ينتظر أن يُسمح له بالخروج من الهاويَّة للكرازة بالحق].

ثالثًا: رفض إبراهيم إرسال لعازر مكتفيًا بالناموس الموسوي وكتب الأنبياء ليؤكد السيِّد المسيح بهذا المثل أن العهد القديم هو أساس الإيمان المسيحي، فما يعلنه الإنجيل، إنما وضع الناموس والأنبياء أساسه. بهذا أيضًا يبكم أفواه الهراطقة مثل الغنوسيين الذين يرفضون العهد القديم ويستخفون به. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه أراد تأكيد أن من يحتقر كلمة الله لا ينتفع من أحد ولو كان قائمًا من الأموات. لقد احتقر اليهود الناموس ولم يسمعوا للأنبياء، لذلك إذ جاءهم ليس لعازر قائمًا من الأموات، بل السيِّد المسيح القائم من الأموات، والذي يقيم من الأموات واهبًا الحياة، لم يسمعوا له.

يقول القدِّيس يوحنا الذهبي الفم: [حقا أن من لا يسمع للكتب المقدَّسة لا يبالي بالميت الذي يقوم من الأموات. هذا ما يشهد له اليهود إذ أرادوا مرة أن يقتلوا لعازر (الذي أقامه السيِّد من الموت)؛ ومرة أخرى ألقوا الأيدي على الرسل غير مبالين بقيامة البعض من الأموات في ساعة الصليب. لاحظ أيضًا أن أي إنسان ميت يقوم إنما هو عبد، لكن ما يقوله الكتاب المقدَّس إنما ينطق به الرب نفسه. إذن ليقم إنسان ميت أو لينزل ملاك من السماء، فإن الكتاب المقدَّس أصدق من الكل، فإن واضع الكتاب هو رب الملائكة، رب الأحياء والأموات. لو أن الله يعلم بأن قيامة ميت تفيد الأحياء لما امتنع عن العمل بهذا، مقدَّما كل شيء من أجل نفعناً].

رابعًا: يمكننا أيضًا أن نلمس من هذا الحوار جانبًا إيجابيًا، وهو إن كان الغني الذي حُرم من الملكوت أبديًا، وقد فقد كل رجاء حتى في قطرة ماء تلطف لسانه إلى لحظات ينشغل بقلبه من جهة إخوته حسب الجسد الذين في العالم، أليس بالحري للكارزين والقدِّيسين الذين تدربوا في العالم على اتساع القلب والشوق لخلاص العالم كله يصلون من أجل تحقيق هذه الرسالة، مشتهين أن يتمجَّد الله في كل شيء؟!

إن كان هذا بالنسبة للكارزين والإنجيليين، فبالأحرى بالنسبة للسيد المسيح الذي لا يتوقف ينبوع حبه قط. يقول القدِّيس أغسطينوس: [حاشا لنا أن نقول بأن ذاك الذي لم يستطع الموت أن يحطمه، أن الموت ينهي حبه، فإن كان الغني المتكبر والشرِّير يظهر حبه لإخوته الخمسة حتى بعد موته، فهل يمكن لنا أن نظن بأن حب المسيح يتوقف عند موته؟! حاشا أيها الإخوة].

خامسًا: من هم هؤلاء الإخوة الخمسة الذين يحتاجون إلى موسى والأنبياء ليخلصوا؟ يرى القدِّيس أغسطينوس إنهم اليهود الذين يرمز لهم برقم خمسة، لأنهم تحت الناموس الذي سجل في أسفار موسى الخمسة، فإنهم لا يقبلون السيِّد المسيح القائم من الأموات ما لم يقبلوا الناموس والأنبياء روحيًا.

ويرى القدِّيس يوحنا الذهبي الفم إنهم يرمزون إلى الحواس الخمس التي لم تتقدس ما دامت تحيا في هذا العالم مترفة ومدللة، فإن ماتت مع السيِّد المسيح تتقدس به! الغني يمثل الإنسان الذي يعيش مدللاً في شهواته وملذّاته، فيفقد أقرب من له، تقدِّيس حواسه، وكأنها إخوته الخمسة.

سادسًا: يرى القدِّيس إيريناؤس في مثل لعازر والغني تأكيد للنقاط التاليَّة:

أ. إذ تترك النفس الجسد لا تلبس جسدًا آخر كما يظن الذين ينادون بتناسخ الأرواح، وإلا كان الغني قد نزل إلى العالم بجسدٍ آخر عوض العذاب الأبدي.

ب. تعرف النفوس بعضها البعض حتى قبل أن تلبس الجسد الممجد في اليوم الأخير.

ج. أن النفوس وإن كان لها بداية لكنها تبقى خالدة، إما في الملكوت أو في جهنم.

📖 كلمات من نور🕯 {وجها الموت}

🕯🌸🌷✝🌷🌸🕯

قال الربّ يسوع: “مات الفقير وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ومات الغني ودفن”.

(لو ١٦ : ٢٢)

مات لعازر الفقير: عرف لعازر أن يموت كلّ يوم عن أنانيته. موته اليومي جعله منفتحاً على الحياة التي يمدها به الله سيّدها، وجعله منفتحًا على الإنسان المتمثل بالرجل الغني…

الموت عن الأنا: يمدّ الإنسان بطاقة خلاّقة، ويفتح نوافذ وأبواب شخصيته على عالم الحياة التي لا تزول، وعلى رؤية حاجات إخوته بالانسانية، ليقوم بواجب المحبة الأخوية تجاههم.

فحملته الملائكة: الملائكة تحصد النفوس التي تحرّرت من الأنانية، واستقبلت بذار كلمة الله، وأثمرت ثلاثين وستين ومئة، وتحملها إلى بيادر الملكوت السّماوي. ☝

وجها الموت:

– الوجه الأول: يموت فيه الإنسان عن تُرابيّته، ويلبس المسيح، ويتحلى بروحانيته، ويحيا بموجب كلمته، فيتحول قبره بعد وفاته إلى مزار، يأمه النّاس ليعطروا نفوسهم بعطر تراباته… ومن السماء يصبح لهم شفيع…

– الوجه الثاني: هنا يتمسّك الإنسان بوجهه الترابي، ويأخذه العُجب بكل ما ينتجه التراب، فيزيد على تراباته أكوام من التراب، ويعتبر أن كل ما يخصّ الله الآب ومسيحه، هو فراغ وسراب. ويمر العمر ويأتي الموت فجأة ليعيده إلى التراب، ولا يُبقي من سيرته الاّ الخراب.

الموت بالمسيح: حياتنا على هذه الأرض تشبه من يصوّر فيلماً بعدسة الكاميرا، حيث تبقى الصورة محجوبة، حتى يتم تظهير الفيلم، ويظهر جمال الصورة. هكذا الموت يُظهِر جمال وبهاء قداسة الله في من يموت مطيّبًا برائحة المسيح، وعطر أعمال الرحمة والمحبة…

المجد والحمد والتسبيح والشكران، لك أيها الربّ يسوع المسيح. لأنك نزلت إلينا من عالم الأزل، لتزرع في ترابنا كل ما هو للروح.

المجد لك، لأنك متّ معنا ومن أجلنا، لتشجّعنا لنموت معك كلّ يوم، ونتغذى بخبز كلامك وقربانك، ونعمل في كل لحظة مشيئتك، حتى إذا وافانا على غفلة قطار الموت، تتجلى فينا قداستك، ونعبر على جسر محبتك من الموت إلى الحياة الأبدية. الحمد والمجد والشكر لك… 🌸🌷💖🌷🌸

👈 كلما ازدادت معرفتي للمسيح وحبي له، كل ما تبنّيت الموت عن ذاتي، حتى الموت… كيف أستعد للحظة موتي.❓

👈 صلاة القلب ❤

يا ربّي وإلهي يسوع المسيح، أغنني بفقرك…

يا ربّي وإلهي يسوع المسيح، أحيني بروحك 🔥 لأموت عن ذاتي، لاحيا معك…

يا ربّي وإلهي يسوع المسيح، ارحمني وارحم موتاي، وارحم العالم أجمع.

يا ربّ اذكر موتانا في ملكوتك. 🕯

وَالمَجْد لِيَسُوعَ الۤمَسِيح… دَائِماً لِيَسُوعَ المَسِيح

Agoraleaks Agoraleaks

Agoraleaks Agoraleaks